تسمّرنا أمام التلفزيون أياماً وليالي وقت الثورة المصرية. وعندما سقطَ حسني مبارك، اتجهت أنظارنا نحو سورية. هل ممكن؟ هل تحصل الثورة هناك؟ هل يسقط بشار الأسد؟ كنا نتطلّع إلى هذا الشطر العربي الآخر بعين المتلهّف والجاهل، معتقدين، في مكان ما من إدراكنا، بأن سورية “تختلف”. ليس فقط عن بقية العرب، إنما تختلف عنا، نحن اللبنانيين، باعتبار نظامنا الفريد من نوعه، فيما نظامها الاستبدادي يحكمنا بـ”الوصاية”. ولكننا أيضاً، استناداً إلى سقوط مبارك السريع، استسهَلنا سقوط الأسد. نبكي حظنا اللبناني الذي أوقعنا بين رؤوس ديكتاتورية عديدة، بعدد طوائفنا: ويا ليته ديكتاتور واحد! فنلحّ على أصدقائنا السوريين: “هيا ماذا تنتظرون؟ متى تثورون؟”. حتى انفجر ذاك البركان السوري، ومعه أول شعاراته: “الشعب السوري ما بينْذَلْ” (لا يُذَلّ). وعندما رفعت الثورة لاءاتها الثلاث “لا للطائفية والعسْكرة والتدخل الخارجي”.. تعجّبنا بعض الشيء.

“لا للطائفية” أولاً: كيف تكون سورية طائفية؟ هي التي حكَمها بعثيون علمانيون؟ ولو من باب مماشاة الشعارات العلمانية بأدنى ما تتطلّبه الصورة الخارجية، وبأقصى ما يمكنه أن يغطي على الطغيان، وعلى وصايتها على لبنان، حيث أمعن حكّامها في توثيق الأطر الطائفية، أكثر مما هي موثّقة، فنحن اللبنانيين أوْلى بمحاربة الطائفية، نظامنا العريق. طبعاً فهمنا، لاحقاً، أن الطلاء العلماني كان هزيلاً ضئيلاً. تلمّسه السوريون بمجرّد العيش في سورية. وما إن انطلقت الألسن السورية إثر الثورة، حتى فاضت النصوص والشهادات الجديدة، وخرجت القديمة منها من أسوار المكتبات المغلقة.

الثانية، “لا للعسْكرة”، لا حاجة للمقارنة. تعسْكرنا من عقودٍ سبقت الثورة السورية. بحرب أهلية، بمليشيات طائفية تقرَّر إبقاء وجودها بعد نهاية هذه الحرب. واحدة بسلاحها الشرعي، والأخريات من دون سلاح. لكن بـ”روح” مليشياوية عالية. ثم سلاح “فردي”، غير منظّم، غير “الشرعي”. لكن العسْكرة التي تجنّبتها الثورة السورية أتت بالجديد منها. بعد إسرائيل وقوات الأسد الرسمية، تعسكرت سورية بجيوش روسية وتركية وأميركية، وبمليشيات إيرانية، أبرعها حزب الله اللبناني. والأخيرة، أي المليشيات، جديدة على لغة الاحتلالات. نشأت على محاربة الاحتلال. وهي اليوم تتدثّر ببدْلات المحتلين. وهنا تنقلب الآية ظاهرياً: إذ تبدو العسْكرة في سورية أكثر وضوحاً وتعقيداً في آن من العسْكرة اللبنانية. يخال إليكَ أن جيوشاً ومصالح غائبة عن الصراع الدائر في لبنان. ومع قليلٍ من التمعّن، سوف تلاحظ أن أساطيل وصواريخ وربما أيضاً قنابل نووية.. تدير مفاصل هذا الصراع. كما في سورية. وغالباً بالتناغم مع ما يحصل في لبنان وسورية من تبدّلات، ولو طفيفة، لموازين القوى.

اللاء الثالثة، “لا للتدخل الأجنبي”، هي أيضاً من ملعب الأقنعة: في لبنان اللعبة الخارجية مكشوفة، والتدخل الأجنبي لا ينْفيه أحدٌ من المتعاملين معه. فيما سورية الأسد استطاعت أن تقنعنا جميعاً، سوريين ولبنانيين، بأن الأسد هو حامي حمى قلعتَيه، السورية واللبنانية. مع اعتقاد لبناني بأن انسحاب الجيش السوري، قبل ست سنوات من اندلاع الثورة، سوف يحرّر لبنان من تبعية، ويقلّل من عدد المتدخلين في شؤوننا، أو يكشفنا على تدخلاتٍ أخرى. وهذا شعار رفعه حزب الله لمرحلة ما بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان، معدّاً نفسه لوراثة الهيمنة الأسدية، وبـ”كفاءة” عالية، حتى هذه اللحظة.

وكان من سذاجة بعضنا، ربما مللاً من الطوائف “التوافقية، الديموقراطية”، أو كفراً بها: من أن تفخيخ السياسة بالمراوغة وانتحال الشخصية والكذب والتضليل، لا تصدر عن ديكتاتور وارث، تسلّطه على المكشوف، وأن هذه صفات الساسة اللبنانيين، أو “النخبة” اللبنانية. لكن بشار الأسد نجح في إسقاط اللاءات الثلاث بأشدّ ما يمكن للبشر اختراعه من سُبل. وهنا لا أتكلم عن إجرامه البواح. وهذه صفة كان السبّاق إليها، بل نموذجاً يُحتذى. كان يختلف عنه زعماء الطوائف اللبنانيون، ولكنهم تمكنوا، في الآونة الأخيرة، من اللحاق به. أولئك الزعماء لم يعودوا يتوانون عن أخذ اللبنانيين إلى الموت، بصفته “قدراً” عند وزير، أو حادثة عابرة لا معنى لها عند آخر (“قتلتُ رجلين…” قال الوزير للمذيع على الشاشة). هذا إذا تكلموا. وإذا صمتوا، مارسوا القتل عمداً، أو جالسين في الزاوية، يسبحون في بحر صراعاتهم الخاصة لنيل غنيمةٍ مما تبقى من موارد لبنان. وعند الاثنين، السوري واللبناني، لصوص المساعدات الإنسانية، يعيثون فساداً في الأرض.

على صعيد الأشخاص والأمكنة الآن. كشفت الثورة عن الشعب السوري بأكمله، بقراه ومدنه وجباله ووديانه. وكشفت عن مجموعاتٍ، أشهرها التنسيقيات، هي ابنة لحظة ثورية بامتياز. لم تعش، ولكنها صارت إرثاً لا يُبدّد. كشفت عن المثقفين وعن الشخصيات. بعضها بلغ صفة العالمية. بعضها الآخر سطع نجمه ثم خبا. ومصائرهم تُروى. سيَر حياة صاخبة. وأفراد وأيقونات، غاب بعضها، وبعض آخر ينتظر الموت ليكرَّس. في المقابل، تعرّض اللبنانيون لأقدار مختلفة. تأخروا مع ثورة 17 تشرين. ولكن لم تبرز من بينهم مجموعات بعينها. ولا لعب المثقفون من بينهم الدور المطلوب منهم تقليدياً. الطاعنون في السن، كما الشباب، وعددهم أقل، تساوت درجة أدوارهم.. بعضهم عوّض عن ضآلة الدور في ميدان الشاشة الصغيرة. وهذه من عيوب الإعلام اللبناني المرئي، “الحرّ، المتعدّد”، جاذِب الوجوه، من دون عقولها، أو حتى عقولها الخلفية.

والأهم من ذلك أن الردّ على الثورة بالمجازر أخرج السوريين عُنْوة من بلادهم، ووزّعهم على نواحي المعمورة، فكانت الفرصة لعديدين منهم أن ينطلقوا، ويضخّوا على الثورة تأريخاً ودروساً، ويستمدوا من ثقافة البلد المضيف ما في وسعهم أن يتعلموه. في الضفة اللبنانية، يصعب أن تجد مثقفاً خرج من بلاده بعد ثورة 17 تشرين. وإذا قابلتَ رغبته للهروب من بلده، فليس أمامه سبل هينة، أو جماعية، في هذه الأوقات بالذات. وعلى كل حال، أي مواطن لبناني طافش من بلاده سوف يسمى “مهاجراً”، فيما السوري لن يكون سوى “منْفي”. وكأن التسميتين تشيران إلى مستقبل العلاقة مع الوطن الأم. المنفي لن يعود إليها، فيما المهاجر قد يعود.

مشتركات أيضاً: الصراع المذهبي بعد ذبح الثورة السورية. الأكثر توافقاً مع الواقع أصوليتَان، الشيعية والسنّية. ولكلتيهما داعمون خارجيون، إقليميون. مع فرق بين الإيراني والتركي، بتفوق الأول على الثاني في مناح كثيرة. مع سؤال: هل كان يمكن توقع أن يكون الردّ على تدخل مليشيات مذهبية رداً “علمانياً”؟ وليس “فزعة” لنصرة “أهل السنة” بوجه المليشيات الشيعية؟ تؤجّج المشاعر السنّية اللبنانية ما يغري جماعاتها للانضمام إلى المجموعات السنّية المختلفة، أو على الأقل استبطان طرقها وفكرها.

آخر المشتركات هم الفلسطينيون. السوريون من بينهم وجدوا فجأة أنفسهم في مخيمات الفلسطينيين اللبنانية. البلدة الفلسطينية الرمز، اليرموك، ولطالما أحبّت سورية، حوصرت وجوّعت وفُرغت من أهلها، وخرج جلّهم إلى لبنان، حيث لم يجدوا لاستقبالهم غير أندادهم، من لاجئي 1948 الفلسطينيين. وأملهم بالعودة إلى الديار التي عاملتهم معاملة العروبة في بداية عهدها يقلّ عن أمل السوريين أنفسهم.

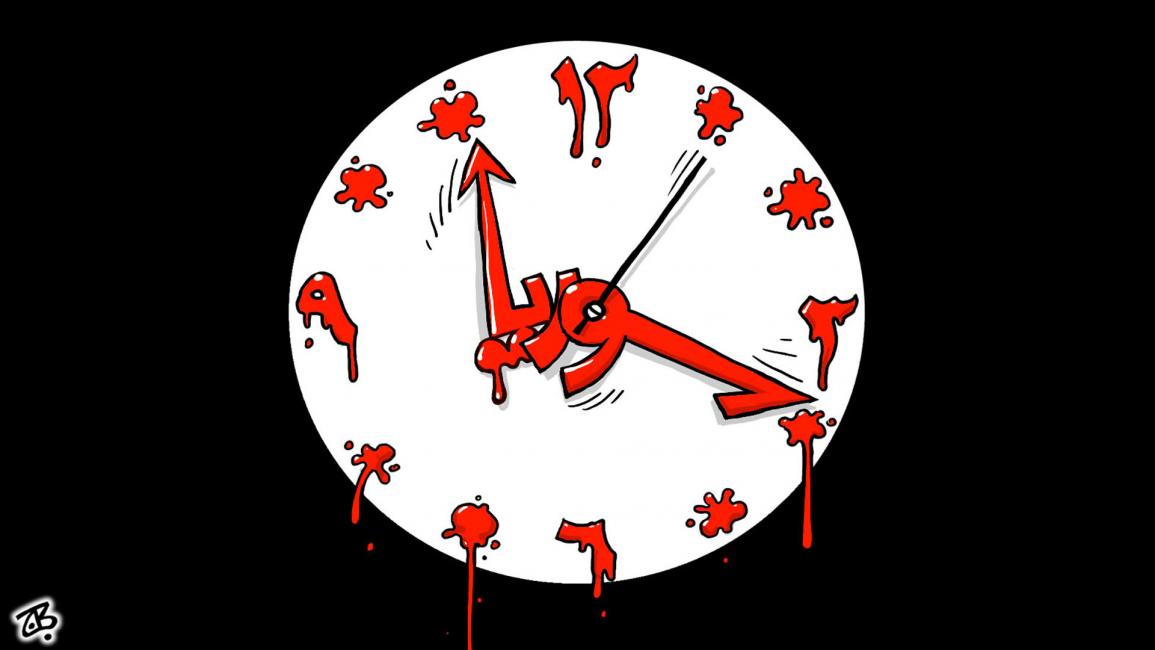

وبنتيجة ذلك كله، عُجِنَ السوريون واللبنانيون، ومعهم الفلسطينيون، في عجينة واحدة، عنوانها الخراب والفقر والتشرّد والغربة والوباء والموت… لن تنتهي سورية عند هذا الحدّ من التشابك مع لبنان. ثورتها مهزومة الآن. مثلها مثل اللبنانية. لكن أعداءها لم ينتصروا، على الرغم من قرارات الموت التي في حوزتهم. يتفنّنون بها ويبالغون بما يكفي لإهلاكهم. ليصبحوا حكاماً هزيلين لشعوب منكوبة.

المواد المنشورة والمترجمة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مؤسسة السورية.نت