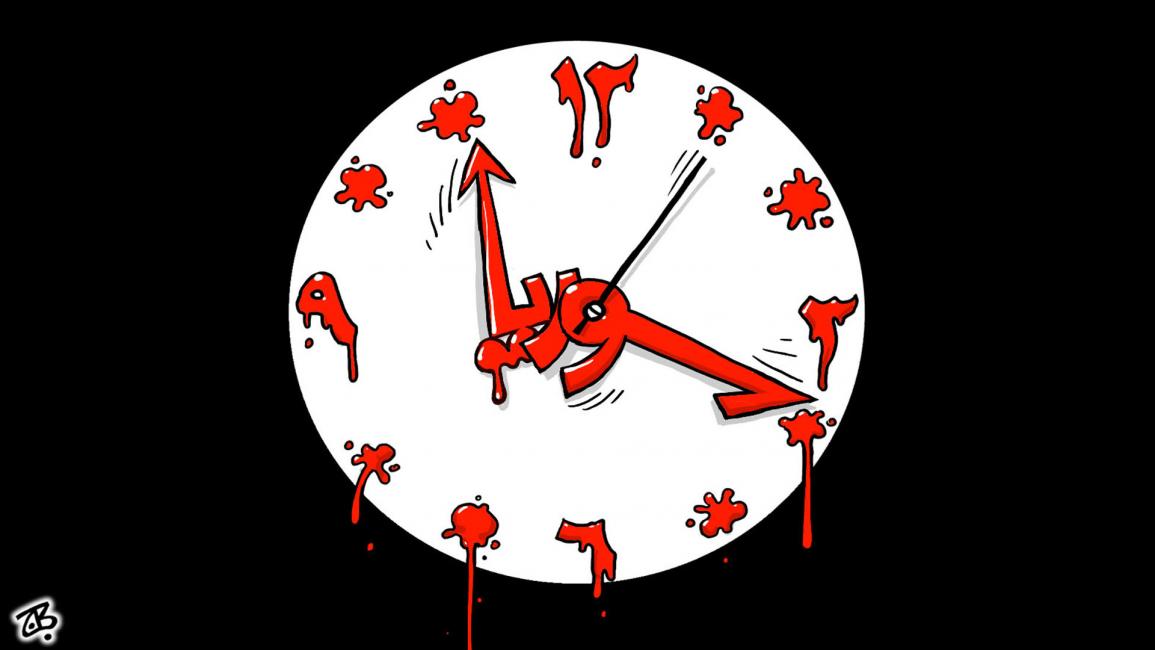

بسبب استمرار تفشّي وباء كورونا، وتعاظم تأثير التغيرات المناخية، وتزايد الصراعات حول العالم، مرّت سنة 2021 ثقيلة وصعبة على البشرية عموما، لكنها في سورية كانت أصعب وأشد وطأة. وقد تشكّل شعور عام بأن السنة المدبرة جاءت أسوأ من أخواتها العجاف العشر اللاتي سبقنها. صحيحٌ أن خطوط التماسّ استقرت، والمعارك الكبرى توقفت، نتيجة التفاهمات الروسية التركية الأميركية، خصوصا بعد اتفاقات أكتوبر/ تشرين الأول 2019 التي أنهت عملية “نبع السلام” التركية في مناطق شرق الفرات، واتفاق مارس/ آذار 2020 الذي أوقف العملية العسكرية الروسية في إدلب، إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابا على المسار السياسي، ولا على القضايا الكبرى المرتبطة به، مثل المعتقلين واللاجئين، أو الوضع الاقتصادي والإنساني.

سياسيا، لم تسفر جولات المفاوضات حول الدستور التي تمكّن المبعوث الأممي، غيرد بيدرسون، من عقدها خلال العام، عن تحقيق أي تقدّم، إذ استمرّ النظام في التصرّف وكأنه غير معني بأي حل سياسي غير الذي يراه، فأجرى انتخاباتٍ رئاسية صورية في مايو/ أيار الماضي، واستمر في مساعي إعادة فرض سلطته على المناطق الخارجة عنه، كما حصل في درعا في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي. أما المعارضة فقد استمرّت في رهانها على قدرة العقوبات الغربية، المتصلة خصوصا بقانون قيصر، على تحقيق فرق لم يستطع الميدان أن يحققه.

اقتصاديا واجتماعيا، تساوت مناطق النظام والمعارضة في المعاناة من أسوأ الأوضاع التي عرفتها سورية منذ الحرب العالمية الأولى. في ذلك الوقت، ضربت المجاعة مناطق واسعة من سورية العثمانية، بسبب مصادرة المحاصيل الزراعية لمصلحة المجهود الحربي، وهروب الشباب من الأراضي الزراعية، خوفا من التجنيد الإجباري، وغزو الجراد الذي أتلف المحاصيل الزراعية، والحصار الذي ضربته السفن البريطانية والفرنسية على شواطئ سورية وفلسطين ولبنان، لمنع وصول المؤن إلى الجيوش العثمانية. وقد هلك في تلك الأزمة التي عُرفت بـ”مجاعة الشام الكبرى” مئات الآلاف في حلب ودمشق وجبل لبنان. بالعودة إلى الحاضر، بات، وفق تقارير دولية عديدة، نحو 90% من السوريين، يعيشون تحت خط الفقر، فيما يواجه 80% منهم صعوبة في تأمين رغيف الخبز. هذا الوضع الاقتصادي البائس، والذي زاده سوءًا تفشّي وباء كورونا، وتسلط أجهزة النظام والسلطات الحاكمة في بقية المناطق، ووجود آلاف من عناصر المليشيات والمرتزقة الأجانب، بات يهدّد بتفسّخ العلاقات الاجتماعية، وانهيار المنظومة القيمية والأخلاقية، وصولا إلى انهيار النظام الاجتماعي العام في بيئةٍ يصارع فيها الناس من أجل البقاء. وتكتمل قتامة المشهد إذا عرفنا أن سورية التي أنتجت أول حضارةٍ في التاريخ باتت عام 2021 منتجًا ومُصدّرًا رئيسًا للمخدّرات، والعنف في العالم. وتبلغ قيمة ما تنتجه سورية من الكبتاغون نحو 3,5 مليارات دولار سنويا، بحسب “إيكونوميست”. ووفقا لمنظمة يونسيف، يوجد ثلاثة ملايين طفل سوري في مناطق النظام والمعارضة خارج مقاعد الدراسة، نصفهم يعيش في خيامٍ لا تقي حرّا ولا تمنع بردا. سوف يشكّل هؤلاء في المستقبل غير البعيد جيشا من الانتحاريين الغاضبين الساعين إلى الانتقام من عالمٍ غرز رأسه في الرمال، وتركهم فريسة للفقر والجوع والجهل والتطرّف.

يكذب المرء، أو يبيع الناس وهمًا، إذا شئنا التلطف، إذا ادّعى وجود مؤشّرات على أن وضع سورية خلال عام 2022 سيكون أفضل، فالنظام ما زال على عهده، في حالة إنكار وتوهم حول إمكانية العودة بالزمن إلى ما قبل 18 مارس/ آذار 2011، وبعض المعارضة ما زال متعلقًا بأوهام الحل الأميركي، وبعض آخر باللجنة الدستورية، وبعض أخير يرجو فرجا من الله قريبا. الروس مستمرّون في استخدام سورية منصّة لتعزيز مواقعهم على الساحة الدولية وورقة تفاوض مع حلف الناتو حول أوكرانيا وجوارها القريب. إيران مستمرّة في استخدام سورية أداة تفاوضٍ في العلاقة مع الغرب وخط دفاع لردع إسرائيل عن مهاجمة برنامجها النووي. إسرائيل، تجد في سورية ساحة حربٍ مثاليةٍ لضرب إيران وحلفائها ليل نهار، من دون أن تخشى منهم ردّا. بالنسبة إلى تركيا، تمثل سورية درجة مهمة من درجات سلم صعودها الإقليمي، ومادّة أساسية لاستمرار حوارها مع روسيا والغرب. أما الدول العربية فتأمل إن استطاعت أن تهيل التراب على مرحلةٍ انكشف فيها الوجه الحقيقي للنظام الرسمي العربي، فيما اختلطت لدى الشعوب خلالها آمال التغيير بآلام الفشل الكبير.

المواد المنشورة والمترجمة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر مؤسسة السورية.نت